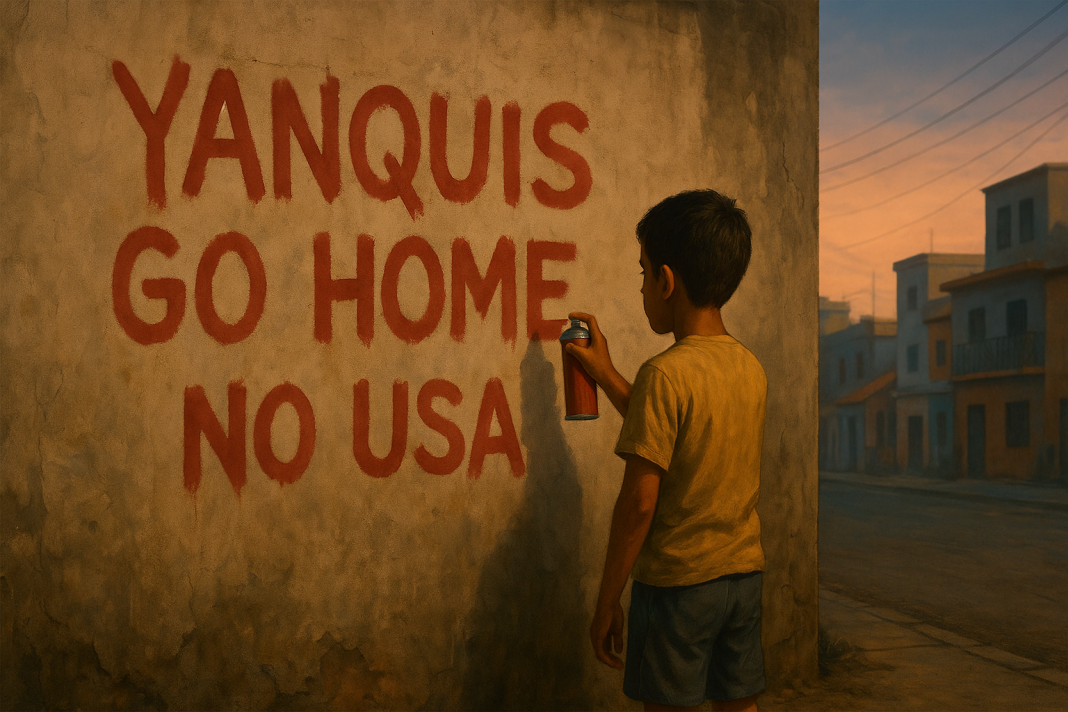

La presencia de Rusia en América Latina ha dejado de ser un mero residuo de la Guerra Fría para convertirse en un componente estructural del nuevo escenario geopolítico. Lejos de limitarse a la cooperación energética o militar, Moscú despliega en la región una estrategia de influencia basada en operaciones de información, alianzas mediáticas y narrativas ideológicas dirigidas a audiencias específicas. Diversos estudios han mostrado que América Latina ocupa un lugar central en la concepción rusa de un “mundo multipolar” y en los esfuerzos por debilitar la influencia de Estados Unidos y sus aliados. La región es percibida como un espacio simbólico y político donde se puede proyectar un relato alternativo al “orden liberal occidental”, recurriendo a un vocabulario muy familiar para las izquierdas latinoamericanas: soberanía, descolonización, autodeterminación de los pueblos. En este marco, gobiernos de orientación izquierdista, como los de Venezuela, Nicaragua o Cuba, y en menor medida sectores de las coaliciones gobernantes en Bolivia, Brasil o México, han establecido con el Kremlin vínculos políticos, energéticos y mediáticos que se legitiman precisamente a través de ese discurso: Rusia es presentada como socio estratégico frente al “imperialismo estadounidense”, como defensor del derecho de cada pueblo a elegir su propio modelo de desarrollo y como aliado en la construcción de un orden internacional “post-hegemónico”.

Contexto histórico y reconfiguración de la presencia rusa

La Unión Soviética ya había establecido vínculos con movimientos revolucionarios y gobiernos afines en Cuba, Nicaragua o partes de Centroamérica. Sin embargo, la actual reactivación rusa se da en un contexto distinto: declive relativo del prestigio estadounidense, alta polarización interna en muchos países y desconfianza hacia los medios hegemónicos occidentales.

A partir de la década de 2000, y con mayor intensidad tras la anexión de Crimea y el inicio del conflicto armado en el Donbás en 2014, así como tras la invasión a gran escala de Ucrania en 2022, Rusia combina instrumentos clásicos de política exterior (cooperación militar, acuerdos energéticos, presencia diplomática) con una creciente ofensiva informativa. Informes de centros de investigación y de gobiernos occidentales documentan campañas estructuradas que integran medios estatales (RT en Español, Sputnik Mundo), plataformas digitales, “empresas de influencia” privadas y redes de medios locales.

Propaganda, multipolaridad y antiimperialismo

El eje articulador de la narrativa rusa en la región es la idea de una lucha global contra el imperialismo occidental. A través de RT en Español, TeleSUR y otros socios mediáticos, Moscú difunde una imagen de Rusia como defensor de la soberanía nacional frente a la injerencia de Estados Unidos y la OTAN, y como promotor de un “mundo multipolar” más justo.

Esta narrativa se apoya en tres elementos clave: por un lado, una relectura del conflicto en Ucrania, donde la guerra se presenta no como una invasión a un Estado soberano, sino como una respuesta defensiva frente a la expansión de la OTAN y al supuesto “neocolonialismo” occidental. Por otro lado, se hace un énfasis en las sanciones económicas, subrayando su impacto negativo sobre el Sur Global y sugiriendo que Ucrania y la Unión Europea actúan como meros instrumentos de Washington mientras Rusia se muestra como solidaria con las víctimas de ese orden económico. Finalmente, se da una reivindicación del legado antiimperialista latinoamericano, conectando el discurso ruso con las tradiciones del Movimiento de Países No Alineados, el bolivarianismo y las luchas antioligárquicas, y colocándose en la misma genealogía que las resistencias históricas de la región. Al apropiarse de estos marcos, Moscú no introduce un relato completamente nuevo, sino que re califica discursos ya existentes en la región, dotándolos de una orientación favorable a sus intereses.

Indigenismo y memoria histórica

La estrategia comunicacional rusa en América Latina se apoya en la activación de agravios históricos y conflictos identitarios preexistentes. El discurso pro Kremlin se inserta en debates sobre indigenismo, colonialismo interno, extractivismo y soberanía de los recursos naturales, retomando referencias al genocidio de pueblos originarios, al despojo territorial y a la discriminación estructural. Sin articular una política indígena coherente para la región, Moscú adopta selectivamente el lenguaje de la defensa de los pueblos originarios, la justicia climática y la descolonización para reforzar la idea de un enemigo común —el “imperialismo occidental”— y presentarse como aliado del Sur Global. La historia intervencionista de Estados Unidos funciona como marco de validación: se equiparan las acciones de Washington en América Latina con la actuación de la OTAN en el espacio postsoviético, relativizando la responsabilidad rusa en Ucrania y desplazando el foco desde la agresión militar hacia un conflicto abstracto entre “imperios” rivales.

Efectos sobre la autonomía regional y la calidad democrática

La apropiación rusa de marcos como el indigenismo, el antiimperialismo y la memoria de las intervenciones estadounidenses transforma demandas legítimas en vectores de influencia externa. La literatura sobre “poder agudo” subraya que estas operaciones no buscan únicamente persuadir, sino erosionar la confianza en el conocimiento experto, los medios independientes y las instituciones democráticas. Al presentar toda narración alternativa como parte de una “guerra de información” global, se fomenta el cinismo y el relativismo, dificultando la construcción de consensos mínimos sobre hechos básicos. Al mismo tiempo, se desdibuja la frontera entre crítica legítima al intervencionismo estadounidense y validación acrítica de otras potencias autoritarias. Para los países latinoamericanos, el riesgo no es solo la alineación diplomática puntual con Moscú, sino la progresiva degradación del espacio público, donde las categorías de verdad, evidencia y responsabilidad política pierden centralidad frente a la lógica de la confrontación geopolítica.

El caso de la influencia rusa en América Latina ilustra cómo marcos históricos y culturales profundamente arraigados pueden ser reconfigurados por actores externos con objetivos geopolíticos propios. Al explotar el capital simbólico del indigenismo, del antiimperialismo y de la memoria de la intervención estadounidense, el Kremlin se inserta en debates internos de la región, sin cuestionar sus propias prácticas de dominación en otros contextos. Ello plantea un doble desafío para las sociedades latinoamericanas: por un lado, mantener una crítica rigurosa de las asimetrías históricas y del legado imperial estadounidense; por otro, desarrollar capacidades autónomas de análisis y verificación que permitan distinguir entre solidaridad legítima con causas locales y su instrumentalización por parte de potencias externas que compiten por la definición de la agenda global.

AJ