Сергей Квит,

профессор Могилянской школы журналистики НаУКМА

Суждение о гибридном сползании человечества в Третью мировую войну лучше всего характеризует завершение первой четверти XXI века. Ликвидация мировой системы безопасности, созданной после Второй мировой войны, беспомощность глобальных институтов, потеря способности слушать и слышать друг друга, гибридность дружбы и вражды, насмешки над образованностью на фоне наступления популизма и магического мышления и, в конечном счете, эрозия таких фундаментальных ценностей, как правда. Ни в чем нельзя быть уверенным до конца.

Нет согласия даже о том, началась ли уже Третья мировая война, или мы только находимся на пороге. Кризис доверия ко всем предыдущим договоренностям, на который словно нанизываются все другие нерешенные вопросы, который становится все более похожим на «идеальную катастрофу» бронзового века (одновременное стечение всех возможных негативных обстоятельств), сегодня, как никогда, грозит перейти в качественное измерение.

Легкомысленное отношение к словам

Прежде всего в этих обстоятельствах обращает на себя внимание публичная риторика, которой поливают друг друга политические оппоненты. Все возможные президентские и парламентские выборы в разных уголках мира все чаще происходят не столько в плоскости противостояния идеологий, сколько между различными воплощениями популистских моделей vs отсутствие лидерства противоположной стороны, или между популистскими предложениями vs позицией политических лидеров, не утративших способность сверять свои действия с внутренним моральным компасом.

В последнем случае политики часто делают то, что должны в таких крайне неблагоприятных обстоятельствах, закрывая своим лидерством лакуны, за которые формально должны нести ответственность их идеологические оппоненты. Сам по себе тот факт, что политик называет себя правым, левым или либералом, еще ничего не значит. Если в ХХ ст. противостояние идеологий и конфликт интерпретаций обусловливали реальную «горячую» войну, то теперь мы имеем дело с хаосом, балансирующим между фетишизацией идеологий и поверхностностью постправды.

Совершенно не принимаем во внимание тот факт, что в любые исторические эпохи определенные политики пытались вводить в заблуждение массовую аудиторию, прикрываясь идеологическими лозунгами. Также речь не идет об удержании равновесия политической системы из-за своеобразного исправления «перекосов»: правое нужно там, где слишком много левого – и наоборот. Явление фетишизации любой идеологии связано с авторитарным трендом идентификации и осуждения или даже обезвреживания другого, то есть инакомыслящего. Подобная стратегия с древних времен определяется следующим образом: «кто не с нами, тот против нас».

Замысел общественной гармонии здесь уступает стратегии эксклюзивности. Да, принуждению к либерализму, в т.ч. связанному с концепциями т.н. «политической коррекции» и «культуры отмены», так горячо отрицаемые «глобальными консерваторами», приходит на смену противоположное принуждение к консерватизму, с использованием того же арсенала манипуляций массовым сознанием, который связывают с феноменом постправды. Такое взаимоисключающее противостояние делает невозможным общественный диалог и способность государственной системы адекватно реагировать на общественные потребности.

Президенты Соединенных Штатов и России одновременно заявляют о своей приверженности идеологии консерватизма, включая внимание к семейным ценностям, а европейские правые, связанные с глубокими национальными традициями, пытаются отделить себя от «крайне правых», называясь «правоцентристами». Упомянутые мною «глобальные консерваторы» (это оксюморон, поскольку консерватизм всегда опирается на конкретные национально обусловленные культурные и политические традиции) считают либерализм сатанизмом, в то время как сторонники «фетишизации либерализма» считают любые проявления другой политической позиции фашизмом.

Вместе с тем, ответственно укоренившиеся в своих национальных политических системах европейские левые не хотят быть приписанными к «крайне левым», которых на самом деле бывает трудно отличить от «крайне правых», в частности, учитывая, что оба экстремальных проявления в основном финансируются той же Россией.

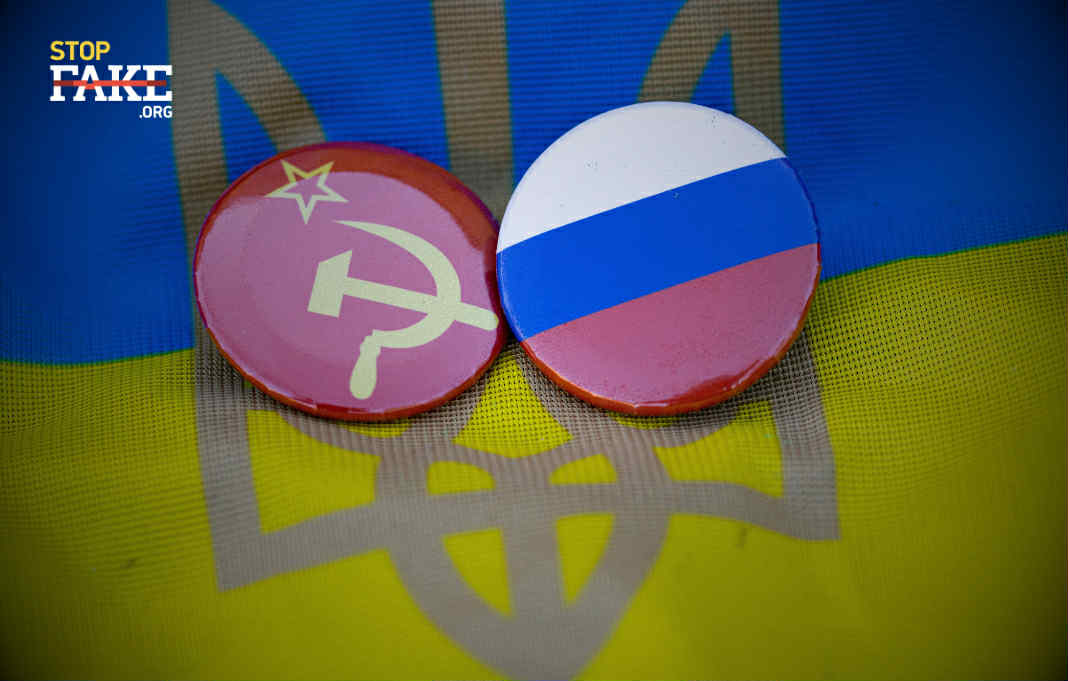

Путинский режим, как и ранее глобальное большевистское ленинское движение, остается наиболее искусным политическим маркетологом современности, главным бенефициаром манипуляций массовым сознанием и международным коррумпирующим фактором. Политическое руководство России представляет себя озабоченными консерваторами, хотя на самом деле состоит из российских империалистов и шовинистов, или же из переобувшихся после 1991 года коммунистов, о симпатиях к которым идейные европейские левые предпочли бы никогда не вспоминать.

«Умеренные левые», или «левоцентристы» в Европе все больше идентифицируют путинский режим как фашистский, а не тот, который во времена СССР для многих выглядел альтернативой «несправедливому» западному капиталистическому обществу. Кто является кем и кто кому в западном мире с идеологической точки зрения – это большой вопрос, а точнее большой набор вопросов.

Гибридное несоответствие политических идеологий содержанию реальных действий определяет пространство постправды, что в первую очередь означает отсутствие правды. Причем источником такого рода проблем выступают не авторитарные политики, а сетевая, сегментированная по интересам массовая аудитория, желающая подвергаться манипуляции, выбирая не понимание целостной картины мира и надежные источники информации, а удобные и комфортные для себя новости. Социальные сети удовлетворяют информационные потребности различных групп, на которые нации разделены уже не государственными границами, а социальными сетями.

Важно, что слова не только отражают, но и формируют реальность. Следовательно, люди все больше теряют общее понимание того, в каком мире они живут, на какие ценности опираются. Этическое измерение политического взаимодействия также приобретает относительный характер, доверие исчезает, уверенно себя чувствуют только те, кто сознательно лишает политическую риторику существенных идеологических различий.

Очки национальных интересов

Геополитический вес Китая, модернизация политической культуры которого опирается на марксистскую риторику российского советского образца, выступает фоном для очевидной несостоятельности Западного политикума найти ценностную почву для восстановления системы международной безопасности. Так же, как и в России, адаптация марксизма в Китае только укрепила национальные коллективистские и империалистические традиции.

Очки национальных интересов следует надевать всегда, если мы не хотим быть введены в заблуждение какой-либо очередной популистской риторикой.

Среди аргументов в пользу национального фактора, в частности, называется возможность реализации свободы слова и других политических прав и свобод в обществе, которое выдвигает соответствующий запрос и нуждается в них. Не существует никаких глобальных свобод, кроме регламентируемых национальными законодательствами. То есть каждая нация получает то, что хочет иметь и готова отстаивать в пределах собственных границ.

Разговор о свободе сам по себе еще не переходит в размахивание жупелом либерализма, стигматизирующего политических оппонентов. Это происходит тогда, когда права человека противопоставляются правам нации. Вспомним 1991 год, давление лидеров Западного мира на Украину предостережениями против «разрушительного национализма» в пользу сохранения СССР, преимущественно попрекаемого не империализмом, не оккупацией чужих территорий, не преступлениями против человечности, а именно игнорированием прав человека.

Вплоть до самого своего краха Советский Союз рассматривался в категории «великого союзника» Запада в антигитлеровской коалиции во время Второй мировой войны. При этом сам СССР, казалось, принимал участие в совершенно иной, придуманной им самим «Великой Отечественной войне» с целью отвлечь внимание общественности от сотрудничества с гитлеровской Германией. Таким гибридным способом первая в мире «страна советов» фактически получила индульгенцию на политические репрессии, геноциды, коммунистическое мракобесие, российский шовинизм и империализм.

Позже Холодная война опиралась на идеалистическое противостояние между государствами «свободного мира» и странами «социалистического лагеря». Однако после падения «железного занавеса» крупные рынки постсоветского мира и «развивающихся стран» («третьего мира», «глобального Юга» – эти определения постоянно меняются) коррумпировали «свободный мир» быстро и достаточно успешно. Ценностный фактор будто бы отходит на второй план.

Ценностный поворот

Украина ворвалась на геополитическую арену трагичностью Чернобыльской катастрофы, нерелевантностью своего ядерного разоружения, тремя революциями (Студенческой на граните, Оранжевой и революцией Достоинства) и глобальным стрессом от российско-украинской войны. Идейная стойкость украинцев и их фантастическая самоорганизация без преувеличения показали ценностный поворот в восприятии картины мира. Нельзя сказать, что мир уже изменился к лучшему. На самом деле мало кому хотелось выходить из бизнеса привычных противостояний. Психологическая травма интеллектуального и политического Запада от падения предыдущих ложных представлений о своих друзьях и врагах оказалась столь глубокой, что СССР/Россия до сих пор занимает в его воображении важное место.

С другой стороны, когда речь заходит о нынешней российско-украинской войне, это уже не только о ценностях как таковых. Участники политического разговора все чаще испытывают необходимость рефлексии о том, «кто мы есть» (то есть сами собеседники) в современном мире. Возникает необходимость выбора украинской или российской стороны, со всеми сопутствующими последствиями. Становится понятно, что феномен национальной идентичности тесно переплетается с политической идентичностью.

Включая то, что российская идентичность полностью совпадает с имперской. Это означает, что у россиян нет ни собственной истории, ни территории. Кстати, в украинской традиции Россия – это «тюрьма народов». Следовательно, ценностный ряд, на который опирается российское общество, ошибочен. Он состоит из того, что было украдено или сфальсифицировано. Именно поэтому у России нет демократических традиций, нет потребности в свободе слова и других политических свободах. В политическом смысле быть россиянином означает иметь авторитарное сознание, чувствовать себя комфортно в условиях тирании, быть индифферентным к праву и справедливости, не иметь собственного мнения, а также быть полностью лишенным человеческого достоинства.

Большой вопрос возникает даже по поводу того, кого можно считать собственно россиянами, учитывая, что российская армия – это просто люди с российскими паспортами, подавляющее большинство которых относится к представителям порабощенных народов, чья родина была в разные исторические периоды оккупирована Россией.

Зато быть украинцем означает требовать для себя как можно большего частного пространства, в т.ч. для собственной инициативы, иметь свободу выбора, возможность свободно высказываться и обязательно – иметь большую ироническую дистанцию к любым властным факторам. Украинец признает ответственное руководство, но ни при каких обстоятельствах не приемлет тиранию, потому что у него есть достоинство. Нынешняя война очертила цивилизационный разлом, в котором плюралистическая украинская политическая культура противостоит авторитарной российской.

Однако привычная картина мира, возникшая еще во времена Холодной войны, до сих пор имеет значение. Для многих остается загадкой, откуда Украина «взялась». Ведь все было так хорошо, в частности, понятно, как вести себя с СССР, а потом вести бизнес с Россией. И вдруг – какая-то «новая» страна, вместе с сопутствующей историей национально-освободительного движения, которое также, как оказалось, мешало всем, кто отрицал право украинцев иметь свое государство. Хотя при желании можно было догадаться, что именно в этих традициях следует искать корни неожиданной для многих идейной и милитарной готовности украинцев защищать свое государство.

После коллапса Советского Союза и созданного им «социалистического лагеря» все больше проявляется тот факт, что некоторые украинские соседи боролись не только за восстановление собственной государственности. Поэтому теперь им не дают покоя фантомные боли «величия» собственных империализмов. К сожалению, мы видим, что политический популизм толкает нацию назад, а не вперед. Следовательно, он не о перспективе общего европейского будущего, а о моделировании враждующего прошлого. В украинской политической традиции не осталось никаких старых счетов, намерений отомстить своим бывшим европейским оккупантам, или каким-то другим способом вернуть время назад. То есть на этом нельзя построить политическую карьеру.

Украинский освободительный национализм всегда требовал «правого» внимания к корням и традициям, которые должны стать фундаментом будущего украинского государства, давая себе отчет в том, что «левая» концепция социальной справедливости может быть воплощена только при условии «национального освобождения», то есть восстановления собственной государственности. Сюда нужно добавить магические для украинцев понятия «свобода» и «справедливость», стремление быть свободным человеком, живущим в свободной стране, то есть пользующимся такими «либеральными» достижениями, как свобода слова и свобода выбора.

Украинское освободительное движение теперь теряет свой альтернативный к различным оккупантским режимам характер и становится естественным защитником собственного государства, в частности перевоплощаясь в (вооруженное) критически мыслящее гражданское общество. В то же время эксперты отмечают субкультурный, или даже, в какой-то степени, маргинальный характер многих западных политических движений самой разной идеологической окраски, принимающих участие в создании смертельно безответственного «хаоса по интересам».

Украинская перспектива мира доверия и уважения друг к другу

Мы приходим к выводу, что эффективное Украинское государство, с большими традициями антиимперского и антиколониального сопротивления, требует баланса всего политического спектра с целью укрепления собственной государственной независимости. Только тогда, наконец, будем иметь здоровую общественную жизнь. В свою очередь политическая конкуренция на национальном уровне должна исходить из предпосылки того, какая политическая сила в определенных политических обстоятельствах может сделать больше для Украины.

С такой точки зрения любые «правые» интернационалы так же опасны, как и «левые» международные объединения, инициированные когда-то Советским Союзом, поскольку они отрицают необходимость пользования «очками национальных интересов», отвлекая внимание от того, кому именно нужен такой «белый шум».

Итак, обращаясь к украинской освободительной традиции, мы можем утверждать следующее. Во-первых, сейчас мы находимся на этапе не обретения, а удержания украинской государственности, что требует именно здоровой общественной жизни и ответственности за общее будущее. Во-вторых, искренняя украинская вера в свободу и справедливость, в то, что «правда есть», делает украинскую борьбу понятной для всех и глобально привлекательной. В-третьих, победа Украины сделает наш мир лучше в человечном и ценностном смысле.

Следовательно, на международном уровне главным маркером настоящих и потенциальных украинских союзников является не политическая самоидентификация политических сил в их национальных контекстах, а то, насколько они уважают суверенитет и понимают украинские национальные интересы. Не слова важны, а действия. Хотя и слова также важны, поскольку они формируют нашу действительность. Взаимное уважение, из которого вырастает доверие, – это те главные критерии, которые свидетельствуют, кто являются друзьями Украины, то есть кто заслуживает уважения и ответного доверия.